私はどこかで、サイデンステッカーが晩年の荷風を訪ねたエピソードを読んだつもりになっていた。サイデンステッカーが市川の荷風宅をたずねると、荷風は汚い長襦袢をぞろりと羽織ったみすぼらしい姿で現れた。部屋の中は散らかり、畳は擦り切れ、そこへ直に湯のみなどが置かれていた。荷風はとても文化勲章を受けた文豪には見えなかったが、ひとたび話し出すと、その日本語はそれまで聞いたこともないような美しいものだった −

Twitter である人が「鏡花や荷風や谷崎、乱歩を読むときに、長襦袢で洒落る感覚が分かっているかどうかで、汲み取れる情緒がけっこう違ってくるようにも思う。」と書いていて、ふと上のエピソードを思い出した。荷風はどういう趣味か古い長襦袢を部屋着にしていたのではなかったか。もう一度読んで確かめようと、そのエピソードが書かれた本を探したが、どこに書いてあったのか思い出せない。なんとなく、荷風の文庫本の巻末解説にあったように思うのだが、家にある荷風の本をすべて見ても、サイデンステッカーが解説を書いているのものは見当たらなかった。

このことを Twitter に書いたところ、別の人から、それはサイデンステッカーではなくキーンの話ではないか、という指摘があった。なるほどそうかもしれないと、家にあったキーンの『日本の作家』を開いてみたら、そのとおりだった。キーンが晩年の荷風を訪ねた時の話が、次のように書かれていた。

永井荷風とは一度だけ会ったが、それも一時間足らずだった。それに、その時、私はひどい二日酔いで、何か意味の通ったことを言うことはほとんど不可能だった。私は彼がどんなに気むずかしい人か前もって知らされていた。つまり東京以外で生まれた人には話しかけないとか、門下の者にしか分からない、一種の暗号を使うとか、外国人を見ただけで姿をかくしてしまうこともあるとかいうたぐいである。で、車が東京を出て千葉に向かう途中、私は荷風先生に言うため、面白い意見を考えようとしたが、あまり頭がぼんやりしていたので、大した成果はなかった。

私は少し前に『すみだ川』の翻訳を出していた。その前年、これでかなりの間日本ともお別れだと言う旅の飛行機の中で、文庫本で『すみだ川』を読み、その美しさに心を奪われ、涙が出て来た。その時の体験から翻訳へと駆られたのだった。頭さえすっきりしていたら、荷風先生の文体が、いかに、日本で最も私を楽しませてくれたものの精髄と感じられたかを言ってみせることができるのだがと、その時私は思った。

自動車が止まって、私たちは表札のない小さな家へと細い小道を歩いて行った。私の友人が前を歩いた。私たちは家に上がって荷風先生を待っていた。日本人はよく、きたない所ですがと自分の家をけなして言うが、荷風先生の家はこうした表現が適切でもあろうかと私が感じた最初の家だった。しばらくして荷風先生が現れた。着物をだらしなく着、前歯のかけたその顔は非常にみにくく見えた。

ところが一度彼が語り出すや、こうしたほかの印象はすべて消えてしまった。私はあんな美しい日本語というものを聞いたことがない。彼の言ったことの内容を正確に思い出せないのが残念だが、私はあの言葉づかいと話しぶりを忘れることはないだろう。彼の、なにか古風な言葉づかいのために、その内容がすべて覚えられるように思えた。あれと比較できるほどの優雅さで英語を話すのは、私の経験ではバートランド・ラッセルだけだ。五官はぼんやりしていたが、私は強いよろこびを感じた。荷風先生に興味を抱かせるようなことが何も言えなくても、そんなことは全く問題でないと思われて来た。耳を傾けているだけで十分だった。

「日本の作家たち」ドナルド・キーン, 1962

この中に出てくる荷風宅の様子、そして日本語が美しかったことなど、私がサイデンステッカーのエピソードだと思い込んでいた話とそっくりで、私の勘違いだったことが分かった。後から知ったのだが、そもそもサイデンステッカーは、荷風には会わずじまいだったのである。

ただし、この文章の中では、荷風が女物の長襦袢を着ていたとは書いていない。「着物をだらしなく着」ていたとあるだけだ。これについてはおそらく、私の中で勝手にイメージを膨らませてしまったのだろう。そのイメージは、『濹東綺譚』の大江から来ているのに違いない。

『濹東綺譚』の主人公、大江匡は、荷風自身をモデルにしている。大江は小説家だが、趣味人で、出来心で女物の古着を買ったりしているのである。

禿頭は風呂敷包を解き、女物らしい小紋の単衣と胴抜の長襦袢を出して見せた。小紋は鼠地の小浜ちりめん、胴抜の袖にした友禅染も一寸変ったものではあるが、いずれも維新前後のものらしく特に古代という程の品ではない。

然し浮世絵肉筆物の表装とか、近頃はやる手文庫の中張りとか、又草双紙の帙などに用いたら案外いいかも知れないと思ったので、其場の出来心からわたくしは古雑誌の勘定をするついでに胴抜の長襦袢を一枚買取り、坊主頭の亭主が芳譚雑誌の合本と共に紙包にしてくれるのを抱えて外へ出た。

『濹東綺譚』永井荷風

そしてこの後巡査に持ち物を検査されて、なぜ長襦袢を持っているのかと咎められるくだりが面白い。

濹東綺譚の舞台になっている玉の井(現在の東向島、鳩の街)をはじめ、荷風の小説に出てくる、そして荷風自身がいつも散策していた、向島や浅草は、家から近いのでよく行く。そういう親しみもあって荷風は好きなのだが、自分が十代の終わりから二十代のはじめにかけてアメリカに住んでいた時には、とにかく日本文学を求めていて、川端、荷風、谷崎、鏡花、百間、春夫、小林、中上などの本を何十冊も取り寄せては毎日ページをめくり、部屋の中では古着の綿入れと足袋という格好でいつも過ごしていた。どこか、荷風の『あめりか物語』の現代版をやっているような気持ちになって過ごしていたのだ。

荷風が戦後に暮らした市川も、そこそこ馴染みのある場所なので、晩年のエピソードには親近感がわく。荷風が通ったという浅草のアリゾナに食べに行ったこともある。また雑司ヶ谷の荷風の墓に参ったり、三ノ輪の浄閑寺に文学碑を見に行ったりもした。

そういうこともあって、荷風の最晩年に外国人の日本文学研究者が訪ねて行ったというエピソードは、自分には、時代と時代の隙間、心の襖の下張りに、カルチャーとカルチャーが接近していくような、不思議なシーンとして勝手に印象づけられていたのである。

キーンにとっても、一時間足らずの荷風との出会いは印象に残ったらしく、その時のことを何度も書いている。

永井荷風には、一度だけ会ったことがある。実はそれだけでも大したことなのだ。荷風は、特に晩年、奇人的性癖が強くなって来て、作家や知識人と付き合うのを極端に嫌がったからだ。新聞記者を嫌ったのは若い時からずっとだった。訛りで東京生まれでないことが荷風にばれた記者には、特ににべもなかった。そして記者の問いがどんな問いでも、返事は決まっていて、「どうぞ」というただ一言だった。だからどれほどねばり強い記者でも、しまいにはうんざりして帰っていったのだという。

私が彼に会ったのは、一九五七年、あるいは五八年だったろうか。それに先立つ五六年に、私の編纂による英訳の『日本文学選集』が出ていた。そしてその中には、私が訳した荷風の『すみだ川』が入っていた。だから私は、当然荷風にも一冊を贈呈していた。私が彼に会う資格があったとすれば、それくらいのものだったのである。そしてその会見も、もし荷風の出版者である嶋中鵬二がついて来てくれていなければ、おそらくは実現しなかったのだろう。

嶋中と私とは、市川まで車で行った。だが荷風の家のかなり近くまできた所で道幅が急に狭くなって、車が通れなくなってしまった。そこで私たちは車を降りて残りの距離を歩くことにした。家には表札が出ていなかったし、彼の有名な偏奇館とは違って、特にハイカラな建物ではなかったので、すぐにそれとは分かりにくかった。とにかく家を見付けて、入って行った。私はそれまで、日本人の家に初めて入った時、家の人が「きたないところですが」とへりくだって言うのをよく聞いたことがあった。しかし言葉どおり本当にきたないことを実感させられたのは、実はこの荷風の家が初めてであった。例えば私たちが畳の上に座った時、もうもうたる埃の煙が立ち上ったものだ。

間もなく荷風が姿を見せた。荷風という人は、まことに風采の上がらぬ人物だった。着ている服はこれといって特徴のない服で、ズボンの前ボタンが全部外れていた。彼が話し出すと、上の前歯がほとんど抜けているのが分かった。しかし彼の話すのを聴いているうちに、そうしたマイナスの印象なぞ、いつの間にかどこかへすっ飛んで行ってしまった。彼の話す日本語は、私がかつて聴いたことがないくらい美しかったのだ。第一、私は、日本語がこれほど美しく響き得ることさえ知らなかった。その時彼が話したことの正確な内容を、それが無理ならせめて発音の特徴だけでも憶えておけたらよかったのにと悔やまれる。ところがその日は、前の晩の飲みすぎから私はひどい二日酔いで、荷風がなにをしゃべったか記憶が全く定かではないのだ。それにしても、彼の話し言葉の美しさだけは、あまりにも印象深くて、忘れようにも忘れられない。

荷風は、私が訳した『すみだ川』の翻訳を読んでいて、褒めてくれた。しかし今自分で読み返してみると、ところどころミスをしていることに気付いて、顔から火が出そうな思いをする。それはたいてい私が当時東京や日本の習俗をよく知らなかったことから起こったミスなのだ。例えば今川焼とは、言うまでもなくその発祥が江戸時代にまでもさかのぼる大衆菓子のことだ。ところがそれを私は、陶器の一種だと勘違いしている。荷風はおそらくこうした間違いに気がついていたはずだ。しかし同時に、近代日本文学の中でも最も美しい作品の一つであるこの小説への私の深い愛情を、感じ取ってくれていたと私は思う。ただの一回きりであっても、荷風に会えたことは、私にとってこの上ない幸運だったのである。

『声の残り』ドナルド・キーン, 1977

日本にいる外国人は、日本人が自分たちをあまり家に招かないとよく言う。私は幸運にも多くの作家から自宅へ招かれた。一番忘れ難いのは、永井荷風の家だ。嶋中さんが荷風に会う時に私を同伴したのである。千葉県の市川に向かい、狭まった道を歩くと表札もなく目立たないお宅に着く。私たちは女中さんらしい人に案内されて中に通された。日本人はよく「汚い家ですが」と謙遜しても実は大変清潔であるが、荷風の部屋は腰を下ろすと埃が舞い立った。荷風は間もなく現れたが、前歯は抜け、ズボンのボタンも外れたままの、薄汚い老人そのものだった。ところが話し出した日本語の美しさあ驚嘆するほどで、感銘のあまり家の汚さなど忘れてしまった。こんな綺麗な日本語を話せたらどれほど仕合わせだろうと思った。

『わが街、東京』ドナルド・キーン, 2000

ひょんなことから荷風と会った。人嫌いで会うことすら難しい作家だったが、五七年か五八年に所用で都内の出版社を訪ねた時だった。編集者から「荷風に会いに行くが、来ないか」と誘われた。喜んで同行した。

家は細い路地の先にある木造平屋建て。年配の家政婦に迎えられた。日本では「きたないところですが」と謙遜して言うことが多いが、本当に言葉通りだったのは初めてだった。床にはほこりがたまり、座るともうもうと舞った。荷風もまた風采の上がらない老人で、ズボンの前のボタンは全開。口元から見える前歯は欠けていた。

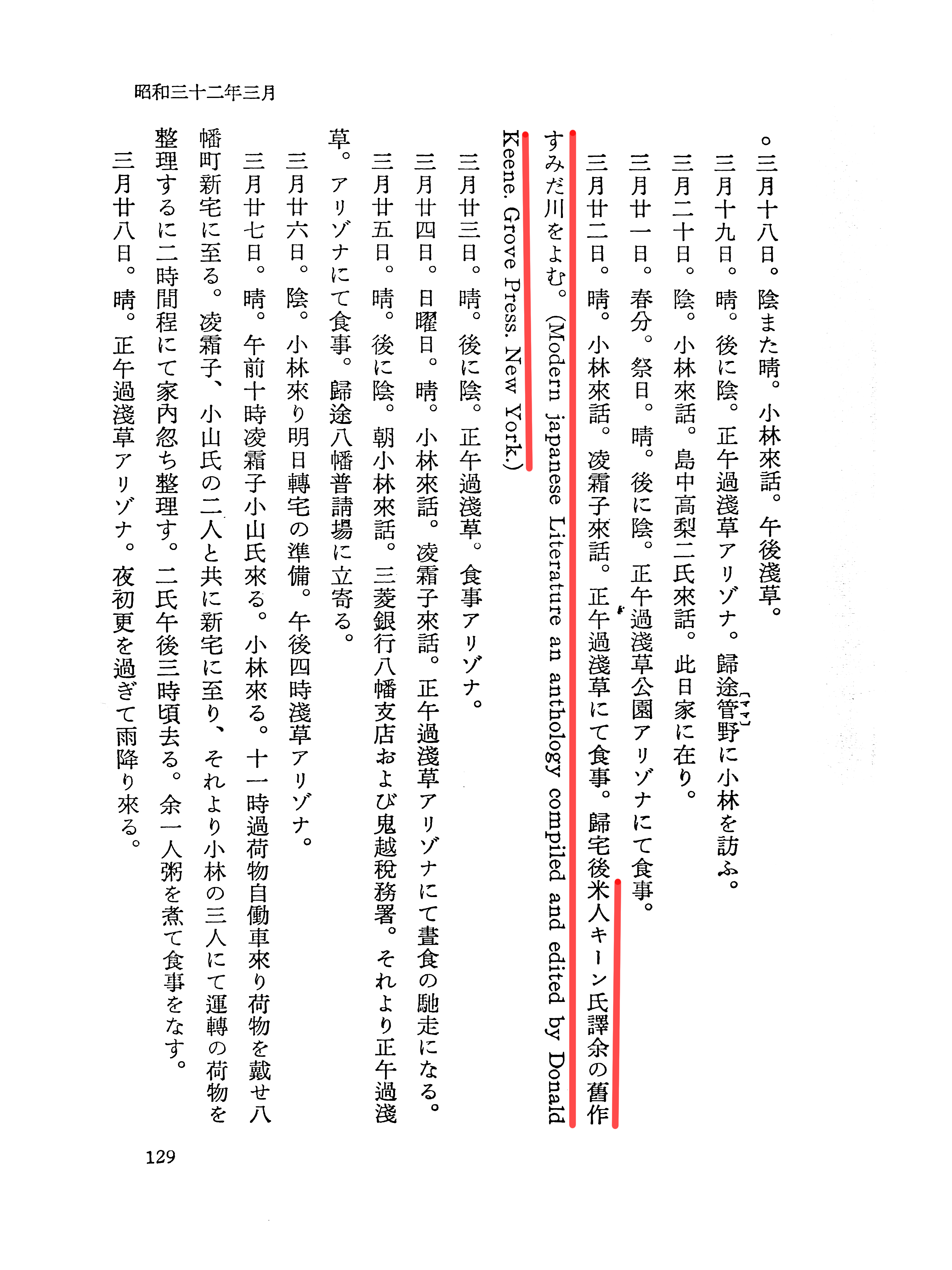

ところが、話し出すとよどみのない清流のような日本語。初めて聞きほれた話し言葉だった。恥ずかしくも私は前夜の酒で二日酔いがひどく、会話の内容を全部は覚えていない。しかし、私の英訳「すみだ川」をほめてくれたことはうれしかった。荷風が五九年に七十九歳で亡くなるまで四十二年間書き続けた日記「断腸亭日乗」の五七年三月二十二日に「キーン氏訳余の旧作すみだ川をよむ」とある。

実のところ英訳には、菓子の「今川焼き」を陶器の一種と勘違いしていたりと所々に間違い がある。荷風はそれに気付いたはずだ。それでも、私の「すみだ川」への愛情を感じて、読み流してくれたのだろう。『ドナルド・キーンの東京下町日記』ドナルド・キーン, 2014

このように、キーンは荷風訪問のエピソードについて何度も書いているのである。しかしよく読むと、それぞれに少しずつ新しい情報が含まれていたりして、面白い。例えば1962年の記述では荷風のその時の服装を「着物」と書いており、和装のように読め、それがきっかけで私の中に「長襦袢を着た荷風」のイメージが出来上がってしまったのだが、その後の記述ではいずれも「ズボン」となっている。

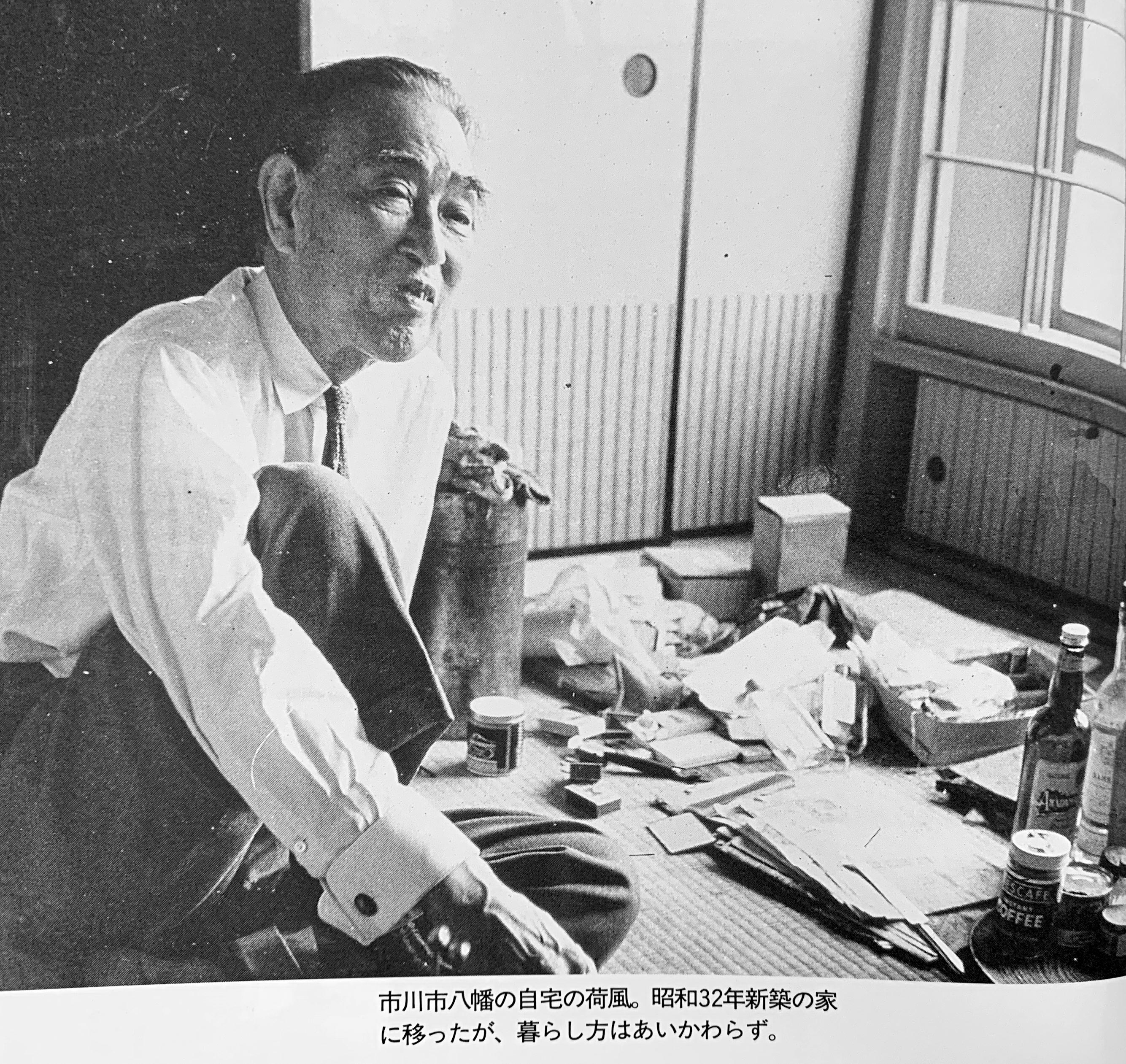

晩年の、自宅にいる荷風の写真を見ると、洋装でズボンをはいている。荷風はいつも同じこの服装をしていたらしいので、キーンが訪ねた時もやはりこれだったのだろう。

キーンが訪ねた頃の荷風

『永井荷風の愛した下町東京』より

キーンが訪ねた頃の荷風

『新潮日本文学アルバム 永井荷風』より

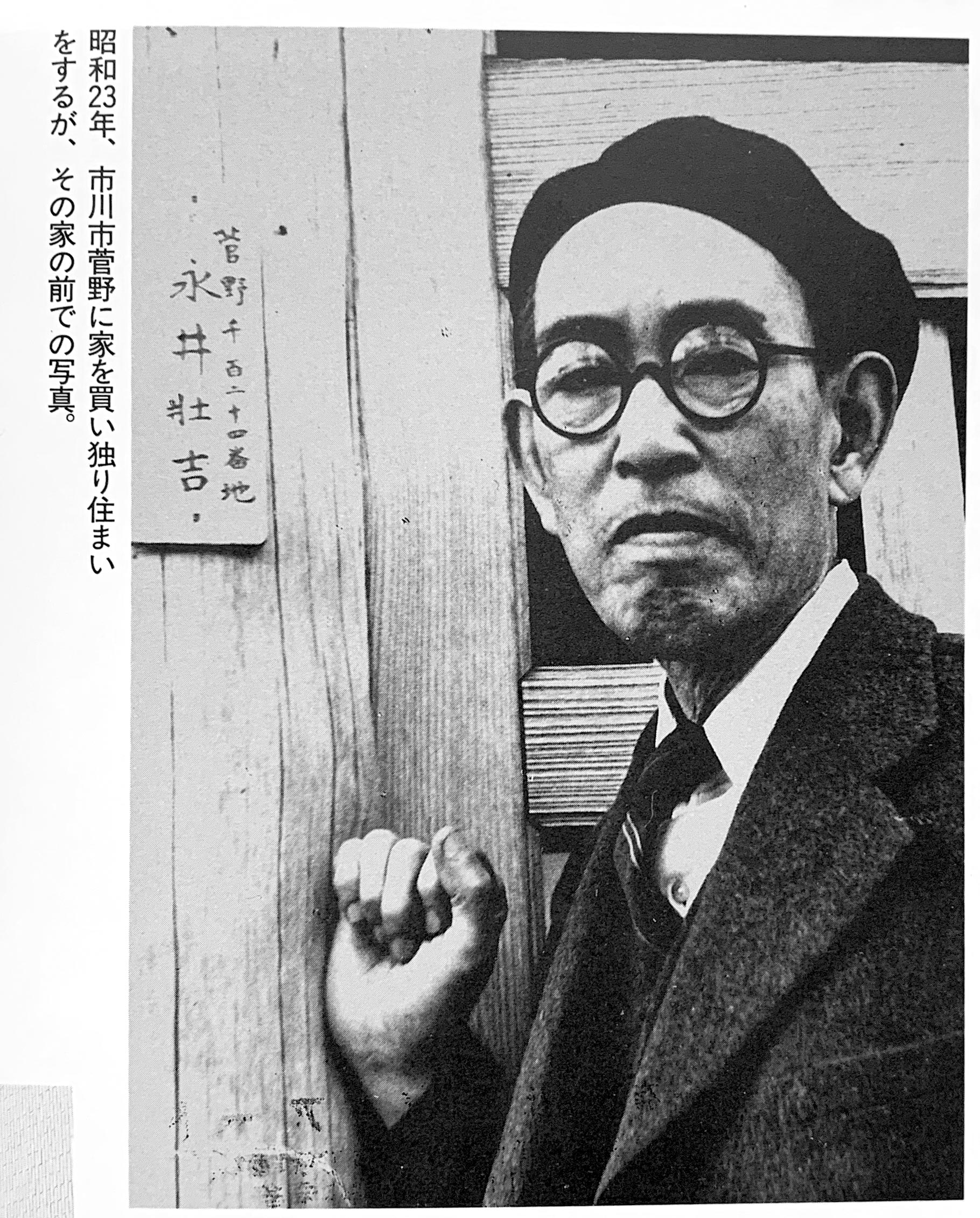

キーンは繰り返し、荷風の部屋が汚く、埃が舞ったと書いている。さぞかし古い家に住んでいたのかと思ったが、調べてみると、荷風は1957年に住居を市川市八幡町に新築し、菅野町から引っ越している。キーンが荷風を訪ねた年については1957年または1958年と書かれているが、どちらなのだろう。もし1957年だった場合、菅野の家である可能性があるが、おそらく新築の八幡の家だろう。なぜなら、キーンは荷風の家には表札がなかったと繰り返し書いているが、菅野の家の玄関にいる荷風の写真には、表札が写っている。また、キーンが訪ねた家は車の入れない路地の奥にあったと書いているが、八幡の家は路地の奥にあったと荷風研究本で説明されている。上の室内の写真には「八幡の自宅の荷風」というキャプションがあるので、まさしく、キーンが訪ねた時の荷風とその部屋はこんな感じだったのだろう。

菅野の家の前の荷風

『永井荷風の愛した下町東京』より

八幡の家があったところの現在

『永井荷風の愛した下町東京』より

八幡の家(荷風の忌中)

『新潮日本文学アルバム 永井荷風』より

もうひとつキーンは、繰り返し、荷風の前歯が抜けていたことを書いている。『おひとりさま 荷風』(高山修一)によれば、荷風は大の甘党で虫歯が多く、戦中戦後にかけて、次々と前歯が折れたり、抜いたりしたとある。

キーンが訪ねた時に案内に出た女性は、おそらく、通いで身の回りの世話をしていた福田とよさんで、1959年(昭和34年)4月30日の朝、荷風が部屋で一人で死んでいるのを発見した人だろう。

荷風は死の前日まで日記をつけていて、『断腸亭日乗』として出版されているが、私は、それを追ってキーンが訪問した日時を特定できないだろうかと考えた。

まず、キーンも書いていた、荷風が「すみだ川」の英訳を読んだと記していたところを探してみた。確かにそれはあった。1957年(昭和32年)の3月22日である。

『断腸亭日乗』より

『断腸亭日乗』では、荷風がその日に行った場所、会った人などが逐一書かれている。そこで1957年から1958年、さらに死の前日の1959年までを追ってみた。ところが、キーンが訪ねてきたという記述は見つからない。これは不思議だ。

キーンを連れて行った嶋中鵬二(中央公論社)は、頻繁に荷風宅を訪れており、そのことは何度も日記に書かれている。しかし、ドナルド・キーンという、自分の小説を英訳したアメリカ人を伴って来たということは、なぜかどこにも書かれていないのである。